Presented by

天体望遠鏡の種類

屈折系、反射系と大別できます

屈折系は屈折率の異なるレンズ2、3枚を張り合わせて色収差を補正した単一レンズ構成の物から

屈折係数の異なるレンズを多数組み合わせた物まで多種多様です。

一般的な屈折望遠鏡とは前者を指しますが、カメラや特定測定用途に高精度を求める場合後者と成ります

目視観測が主な天体望遠鏡は色収差もほどほど許されますが、写真や測定用途では色収差や歪みに対する

精度許容が大きく異なります。

価格も前者(レンズの種類や構成にもよりますが)数万円〜数十万円に対し後者は数十万円〜数百万円と

桁が異なるといえます。

1.光学系の違い

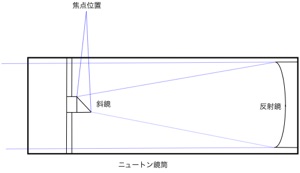

一方、反射系はニュートン式と呼ばれる主鏡と斜鏡のみで構成する物から

補正レンズを光路に置く物まで多種多様です。

ですから反射系と言ってもレンズが無いということではありません。

主鏡と呼ばれる物があれば反射系、なければ屈折系と言うことでしょうか...

最近の国内天体望遠鏡メーカーのカタログを見てみると純ニュートン式はVixenのR200SSが有名です

それ以外は海外メーカーのものが多く、主流は赤道儀用が150mm以上でドブソニアンは200mm以上の様です。

近年の傾向としてカメラのデジタル化が望遠鏡の性能アップに一役買っている趣きが有ります

目視観測では少々フォーカスが甘くてもそれきりなので問題になりませんが

カメラのデジタル化が一般化しフィルム時代に比べ天体写真撮影の容易化が飛躍的に高まり

写真では写像の甘さが顕著に現れる事からより良い光学系への需要が高まった事が特記できます。

各社カタログにもその望遠鏡にカメラを取り付けできるか否かが記載されています。

また天体写真撮影用途の選定では光学系も重要なファクターですが鏡筒の構造にも留意する必要が有ります。

1−1.屈折系

凹面鏡で光を内側に反射させて焦点を作る原理で反射望遠鏡は鏡のため主鏡での色収差はありません。

主鏡は球面ではなく放物面なので研磨加工が難しく完全な焦点位置が出しにくい製造上の難点が有ります。

この反射系構造故焦点位置が光路の途中に発生しますのでニュートン式では光路の途中に斜鏡を入れて光路の外に出す構造です 当然斜鏡が主鏡の光路の一部を遮蔽してしまいます。

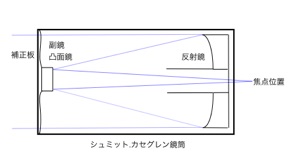

シュミットカセグレンでは主鏡の真ん中に穴を開けて光路を確保します。

ぼかしを故意に入れると遮光部が出てきてしまい綺麗なぼかしが出来ません

従って遠近感をぼかしで表現する写真では不向きと言えます。

一方、光路が途中で折り返す構造からF値に対し鏡筒長が半分以下に出来るという利点があり

最近の傾向では小型でF値の大きいシュミットカセグレンは惑星観測用途

ニュートン式はF値を小さくして星雲写真用途で使用されます。

何れにしてもアイピースが取り付けられれば目視観測としても使用出来ます。

観測所に据付して観測する場合大口径の反射型が主流です。

1−2.反射系

天文関連のアイコンを書くときは大抵屈折型望遠鏡の絵を描きます、以前ニュートン式をトライし

それらしく描けたのですが..なんか違和感を感じて引っ込めてしまいました。

やっぱり天体望遠鏡といえば屈折型を思い浮かべるほどポピュラーな望遠鏡です

それに比較的取り扱いも簡単です

屈折望遠鏡の基本は対物レンズ(物体の像を作るレンズ)とこの像を拡大する接眼レンズにより構成します

対物レンズはレンズ周囲をホルダーにより固定する構造でシンプルで堅牢なので

運搬に際してもちょっとしたケースに入れて手軽に運搬できます。

反面、一般ユーザーでは光軸などの調整は出来ません 相応の設備が必要ですからもし調整の必要を感じたなら

メーカーに依頼するしかありません。

レンズホルダー部分は大抵分解しようと思えば簡単にできる構造ですが、メーカーでは

光軸の調整検査を行って出荷するので、もし分解してしまうととっても残念な結末を招くことになります

もしレンズ裏面に汚れが有っても、決して分解などはされないようにしてください

屈折鏡筒の焦点調整機構ですが多くはドローチューブ方式です。

ラックアンドピリオンギアでドローチューブを引き出して焦点位置を決める構造です。

ドローチューブは滑り機構のため強度が弱く大型のカメラを取り付けると重みで曲がりが発生します

天頂付近では光軸歪みが少ないですが水平近くなるほど問題が露見してきます

屈折型の望遠鏡では補正レンズの構成で各社より様々な製品がリリースされています。

非常に安価な玩具的機種やキットから高い物は主に写真分野に特化した物や太陽表面の観測やコロナ観測に

用いられる特殊な観測機器が有ります。

口径を見てみると大体60mmから80mm辺りが一般的です これ以上の機器は非常に高価なクラスになります。

重量も大きくなり設営が大変です。 ...鏡筒落としたら大変です!

屈折、反射式に関わらず望遠鏡を評価するうえで先ず口径こそが大きなファクターと成ります。

大きければ大きいほど集光力が大きく目視ではより鮮明に写真ではより高速撮影が可能となります。

ちなみに、綺麗な星雲写真をアルバムなどで見る事があると思いますが、望遠鏡で星雲を見ても

白黒にしか見えません 光が足りなく網膜で色の認識ができないからです。

色を付けるには写真を撮るしかありません。(1mクラスの望遠鏡ならM45で色が認識できるといいます。)

屈折系は反射系に比べ口径に対する価格比が高くなります

一般的に80mmの屈折望遠鏡は200mmの反射望遠鏡より高価です。

2.特性の評価

2−1.屈折望遠鏡

2−2.反射望遠鏡

話が逸れてしまいましたが反射型の望遠鏡の特長として比較的安価で大口径が買えることです。

安価な反面、鏡の組み合わせとういう構造から振動などには弱く

運搬の際に振動で主鏡/斜鏡の位置ズレが発生しやすいので注意が必要です。

光軸の調整はニュートン式の場合は主鏡の方向をセットビスで調整し、斜鏡を支えている支柱と斜鏡の

方向をやはりセットビスで光軸調整しなければなりません。

光軸調整用のアイピースを使用しての調整と成ります。

更にニュートン式の場合、主鏡の調整は主鏡固定部に有るので調整ビスも主鏡の位置になり

接眼部では手が届きません 少しづついじっては確認の繰り返しか誰かに手伝って貰うほかありません。

実際は多少のずれでも見え方にさほどの違いはありません。

2−3.総評

屈折望遠鏡は光がガラスを通過する際に突入角度によって屈折するという原理を用いています。

しかし100%の光が透過出来るわけではありません。

突入光の何%かは反射してしまいます。これはガラスの材質や表面の荒さによっても異なりますし

光の波長により屈折率が異なり光が虹色に分解してしまう現象(色収差)があります。

ガラスは素材によって光の波長(色の種類)の屈折率(アッペ数)が異なります。この原理を応用し2種類以上の性質の異なるレンズを組み合わせて色収差を補正(色消し)しています。

2、3枚の貼りわせの色消しレンズを一般的にアクロマートレンズと言います。

色消し技術の発明以来ガラスに添加する元素などの研究から多くのガラス素材が作られました

天然物としては蛍石(フローライト)が有名ですが最近では入手困難な事もあり非常に高価なうえ

熱膨張が大きくヒートショックに弱いという欠点も持っています。

蛍石に似た光学性能と強いガラスとして1970年に開発されたFK52が有名です。

これは一般にEDレンズ(Extra low Dispersion)と呼ばれています

天体観測では無限距離と言えるような被写体では分かりませんが、天体望遠鏡で比較的近くの

被写体をカメラ撮影すると周辺部がゆがんで映ります この現象をコマ収差と言い、これを極限まで取り除く為にカメラ用のレンズは複数のレンズ構成と成っています

組み合わせが複雑になり構成レンズの枚数が多くなると反面、透過効率が悪くなります。

更にカメラのレンズには太陽光で発色が優れるように特化したコーティングがレンズ表面に施されています

天体では赤色星雲など人の目では見られない天体も被写体となるためコーティングが不利に働きます

微弱な光を相手にする天体観測では望遠カメラレンズが不向きとなる所以です。レンズの組み合わせ位置により合成F値を変えられることからZoomレンズが存在することも特徴と言えます。

一方では屈折という柔軟性から今後も高性能なレンズが開発されることが期待できます。

中学生の時初めて買った望遠鏡がΦ100mmX1000mmのニュートン式望遠鏡でした

ビクセンのポラリスRという機種です。 価格は55000円でした

夜な夜な担いで自宅近くの広場で観測会をやったもんです。

当時中学生ですので自前のカメラなど無くもっぱら目視観測でした。

でも後付けで60mmガイディングスコープを背負っていました!?

同級生の友達も100mmの望遠鏡を買ってました。

当時同じ価格帯で屈折だと60mmでした カタログスペックで集光力が肉眼の204倍とかが売り文句だったと

記憶しています。これをみて屈折か反射かと悩むわけですが結果的に反射となるわけです。

木星やアンドロメダ星雲を見て感動していた時代です。

当時のカタログに”理振法準拠品”とか”理振法規格品”とか記載があり「どっちが上か」で論争したもんです。

数年後のカタログでは記載がなくなっていました。

ニュートン式は接眼部が上にあるので無理のない姿勢で観測できることが特長です

だけど覗きながら導入にトライしていると気がつかないままとんでもない方向に向いていることがあり

導入には苦労しました。

近年、シュミットカセグレン系が比較的安価で購入できるようになりました。

中学生の当時にもSELESTRONなど海外メーカーからカセグレン系が輸入発売されていましたが高価でした。

シュミットカセグレンとは鏡筒先頭に補正板(レンズ)があり反射鏡か副鏡が球面に成って

反射と屈折のハイブリット構成です

主鏡の固定方法は各社特長がありますがシュミットカセグレン系は主鏡を移動してフォーカスする構造

なので主鏡の固定がニュートン式などと比べ弱い構造です。

もっとも本家ニュートンが作った望遠鏡は主鏡の背面に焦点調整用のノブがあり主鏡を移動する構造ですが!

また、主鏡はアルミの蒸着ですから酸化すると曇ってきます。

もっともアルミ蒸着面の上に酸化防止コート処理があるので一般的に10年程度は再蒸着の必要は無いと

のことです。

シュミットカセグレンの光軸調整は構造的に屈折系と同様困難なのでメーカーに依頼することなります

反射望遠鏡は大口径ゆえ筒内気流の問題があります。

屈折にも同様の事があるのでが、車内などで鏡筒が温まると鏡筒を外に出した際に外との温度差で

筒内に気流が発生します 筒の温度と外気温度が同じになるまで発生します。

特に反射鏡や補正板が大きいと温度差が無くなるのに時間が掛かります。

この状態では光軸上に温度差による屈折率の異なる空間が出来てしまうので結像が乱れます。

対策としては早いうちから鏡筒を外気温になじませて観測できる時刻には温度差の無いよう準備が必要です

原村 星祭りで展示されていた 手作りのドブソニアン望遠鏡

大きなドブソニアンで、主鏡は30cmmくらい? 実は古い写真でスペックとかメモが有りません

スペックが判れば載せたいと思っています。

トミーボーグ製

76ED鏡筒とケンコーMES赤道儀

Vixen フローライト10cm

CELESTRON

C9-EX シュミットカセグレン

天文ガイドに載っていた

ポラリスR

公式や数式を入力すると式を解析して

逆算、穴埋め計算するアプリです。

答えから式の構成要素を逆算するので

公式を逆展開しなくてもOK!

ローン計算や割り勘計算から電気計算

なんでも来い!

例えば売値から元値や割引率を逆算出来ます

intelli-Calc

iPhone & iPad

Application

モールス信号を学習する機能をコンパクトなiPhoneに実現しました。

通勤の移動中にも学習することが出来ます。

モールス信号音をマイクで拾って文字列に復調することも出来ます。

intelli-Morse

iPhone Application

基本的に初心者向けという選別が難しいのが天体望遠鏡です。

口径が大きければ大きいほどよく見えるので初心者が小さい口径では

興味を失いかねません 最初は反射型で口径10cm以上の物を買うと

観測の楽しさを味わえると思います。

天体望遠鏡用途では焦点精度も重要です。

夜空に見える多くの光の点が拡大されても点で映る必要があるからです。

望遠鏡を通して見ると光の点が惑星でも無いのに丸く見えては困ってしまいます。

安物の望遠鏡は光学系の精度が悪く目視でなんとか見える程度

望遠鏡には口径に対して物理的な理想値(理論値)が有ります。

大昔のカタログでは望遠鏡の性能として理論値が記載されていました

今にしてみれば訴訟問題に発展しそうな過剰広告でした。

望遠鏡の性能はこの理想値にどれだけ近づけられるかが評価となります。

同じ口径なのに値段が数倍違うのはこのためです。

高級な製品は特に写真用途です。一般に普通の望遠鏡では目視用のため写像の周辺部は犠牲になります。

経験では反射系は屈折系に比べ焦点精度が甘いのかフォーカスの山が掴みにくい傾向が有ります。

目視観測重視であれば反射系で大口径を堪能出来ますが、写真重視であるなら口径より光学精度重視

の選択が有ります。 ...周辺装置(赤道儀など)にも費用がかさむことになります

また遠征移動の場合鏡筒の大きさがカタログでは把握しにくく、いざ大口径を買ったものの

とても一人では組み立てられなく困ったことになるケースが有ります。

SELESTRONのC8型(20cm)カセグレンの鏡筒重量が約5kg、C9.25(23.5cm)で約9kg

大型機材はショップに行って実物を見られるのが重要です。

iPhoneのマップを使って建造物の面積、距離を計測します。

任意の2箇所にピンポイントを設定するとピンの位置からその距離を計測、同様にピンを使って範囲指定すると面積を算出します。

測定点と情報は保存し一覧表から選択し再現表示することが出来ます。

GPSString

iPhone Application

<<無料公開中>>