Presented by

架台の種類

1.経儀台

鏡筒を垂直、水平方向に向きを変えるための架台です。

基本目視観測で使用します

最近は自動導入出来る機種もあるようですが基本的に写真で長時間露光

する場合は視界の回転が発生するため困難です。(補足:視野回転装置もあるようです)

反面、構造も簡単なので双眼鏡と望遠鏡兼用とした機種や

カメラ用三脚に取り付けて使用する物があり赤道儀に比べ簡易で扱いやすい架台です

別の赤道儀で星雲など長時間露光中にちょっと使用する場合など便利です。

*:最近造られた超大型天文台クラスの望遠鏡はほとんど経儀台で「X−Y−Rで自動追尾する構造です

ですから経儀台でも写真が撮れないとはもはや言えない状況です。

天体望遠鏡用というのは天頂付近が見られる構造の物を指します。

鏡筒が長い分垂直にした時鏡筒が三脚に干渉しないことも考慮する必要が有ります。

赤道儀と違い、干渉する場合は脚部の位置を変えれば良いのですが重量がある場合大変です

このため垂直方向の支点が水平回転軸とオフセットしている物が有ります。

ただし鏡筒のサイズとオフセット量が十分でないと天頂付近で干渉します。

また可動軸に微動機構のある物が有ります。

高倍率で観測する場合微動は便利ですが、低倍率で観測することが多いので無くてもそれほど不便に感じ無いです。

先に鏡筒ありきの場合、固定して鏡筒バランス(荷重中心点)が取れるかが選定の上で重要です。

導入を行う時フリーストップ状態(固定ネジを緩めても鏡筒が停止状態を保つ)が出来ないと

覗きながら目的の対象が視野に入った時叫んで誰かにロックしてもらことになります。

ロック状態で微動だけで追い込むのは結構大変です。

赤道儀のように追尾目的では無いので多少の荷重過多が気になら無い点も特徴と言えます。

1−1.天体観測用経儀台

1−2.カメラ用

基本的にカメラ用のX−Yステージ(経儀台と区別する意味で)でも取り付け可能なら事足りますが

カメラ用は基本的に水平近い位置での使用が前提ですので天頂付近は大変です。

また普通の双眼鏡の場合、固定した状態は三脚があるので天頂付近を見ることが出来ません。

カメラ用は微動が無いのが普通なので、大型双眼鏡を固定して使用するケースが多いです。

10cmクラスの双眼鏡になると手で支えきれませんので簡易的に固定する用途で使用しています。

アメリカのアマチュア天文家がデザインした鏡筒、架台一体型の天体望遠鏡です。

古い記憶で、もしあれがそうだとしたら当初は自作鏡筒に水平、垂直構造を追加したものでした

ですから鏡筒は四角支柱の立方体で鏡筒荷重の中心にブランコの架台に台座が水平回転する

機構を取り付けたようなものでした。 昔からのものですが特に名前は有りませんでした

鏡筒と架台部が一式で水平回転軸が地表面近くにあることが特徴です。

つまり三脚架台がありません。

台座部を単体で売られているケースは見かけたことがありません(..あるかもしれない)

とにかく簡単な構造ですが最近は自動導入機構を持った機種も有ります。

一般に大口径となると反射鏡は肉厚となり生産コストも高くなるのですが目視用途として低価格の肉薄

大口径の反射鏡を用いて簡単な筐体構造で低価格で販売されています。

光学系はニュートン型です。

手軽に大口径を楽しむ事に特化していて大口径でありながら信じられない低価格です。

注意しなければなりませんが大口径ゆえに結構巨大です。

主鏡自身の重量もあるのでスペックをよく確認する必要があります。

40cmクラスで乗用車(セダン)はきついかもしれないです。

持ち運ぶ際は主鏡部と接眼部がセパレートになる機種があり組み立てる時に光軸調整が必要になります

市販の鏡筒の光軸調整は斜鏡部分だけで行うものが多いようです。

目視観測なので光軸のずれが気になるかどうかは状態しだいですが...

1−3.ドブソニアン型

経儀台架台のように鏡筒を支え任意の向きに鏡筒を向ける装置ですが

赤経軸があり軸は天の極軸で固定します。(北半球では北極、南半球では南極)

これにより地球の自転に合わせ鏡筒を回転させ追尾する事ができます。

赤経軸は手動で動かす事も出きますが,モータードライブで自動追尾するのが主流です。

また赤道儀には赤経環をと赤緯環が有るので星座表の赤道座標系から手動でも導入することが出来ます。

鏡筒が赤経軸中心に反転するのでニュートン式の鏡筒では鏡筒も回転させないと接眼部が

赤経軸側になってしまい不便です。鏡筒を回転させる際に極軸アライメントが外れない様するのが大変です

赤道儀は写真撮影用途と割り切って考えた方が良いかもしれません。

一昔前からカメラ専用の赤道儀が発売されていてータブル赤道儀とか呼ばれています。

カメラ専用のものから小型の鏡筒を取り付けられるものまで多様です

さすがに望遠レンズでは心持たないですが100mm程度の望遠ならそこそこ撮れるようですから

インターバル撮影(タイムラプス)を併用すれば面白い写真が撮れそうです。

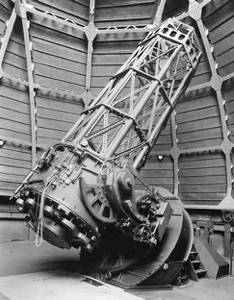

2.赤道儀

海外のメーカーにはよくフォーク型赤道儀が見受けられます。

超大型の望遠鏡でドイツ式では可動範囲に対して空間占有が大きくなるので望遠鏡を収納する容器(ドーム)が大きくなりますし、バランスウエイトも巨大化するのでドイツ式はありません。

小型機種ではのMEADE,CELESTRONが有名です。 日本では大型設備で専門メーカーがあります。

天頂付近の観測ではドイツ式に比べ扱いやすい構造です。

簡単に経儀台としても使えるのが特徴です。

赤道儀として使用する場合は別売の”ウェッジ”を脚部と台座の間に入れて水平軸で極軸を作ります

(写真右の望遠鏡は水平部に傾斜角を作れる構造です。)

更にドイツ式と比べバランスウエイトが不要な事も大きな特徴です。

一見すると格好も良いです ただ鏡筒が重いと強度の問題があります。

汎用性ではMEADE,CELESTRONのフォーク型望遠鏡は鏡筒と赤道儀が一体式ですから

その鏡筒専用という事になります。

(片持ちのものもありそちらは汎用性があるのかもしれません)

機動性では中口径でも鏡筒+赤道儀で20kgを超えていますからこれを三脚に乗せるとなると

一人ではきついかもしれないです。

三脚との取り付け部分にガイド等の工夫があるかが優劣ポイントになると思います。

2−1.フォーク型赤道儀

2−1.ドイツ式赤道儀

小型で汎用性の高い赤道儀なので玩具クラスの望遠鏡から本格写真撮影用までバリエーションの豊富な赤道儀です

鏡筒と赤道儀の接続部は規格化されたアダプターを介して接続されるので

複数の鏡筒で共有ができて便利です。(メーカー互換性は確認する必要があります。)

一部の赤道儀では赤経軸を90度に起こして経儀台として使用することが出来る機種もあります。

難点としては天頂付近に鏡筒を向けると鏡筒が三脚に干渉しやすく子午線をまたいで

視線移動する場合は一旦反転する必要がある事です。

昔の自動導入では子午線を超える場合正確に導入出来ませんでした。

また経儀台の様にX−Yの様な動きが出来ないので天頂付近に鏡筒の方向を合わせる時悩む事が有ります。

この辺りはフォーク式でも同様です。

うっかり鏡筒で無理な方向に力を入れてしまい極軸のアライメントが狂ってしまうことがあります。

機動性ですが脚部、赤緯部、バランスウエイトに分解出来るので収納等は良い方です

大型の赤道儀になると赤経部だけでも10kg超えるのものあるので取り扱い注意です

またバランスウエイトは注意しないと足の上に落として怪我することが有るので

ウエイトシャフトのエンドロックを忘れない様にしましょう

機種によっては簡単なビス留めのものも有るので可能な限りノブ付きのビスと交換することをお勧めします

昔の赤道儀には微動調整用に30cmほどのフレキの付いたノブが有りました。

握っている分には良いのですが手を離すとブラブラ揺れます

この揺れが赤道儀全体に伝わり星がボウフラみたいに見えました。

赤道儀に必要な要件として強度が重要です。鏡筒が乗った状態で鏡筒の先端か末端を指で軽く押して

揺れが見られるようでは使用に耐られません。

GOTO(ゴーツゥ)機能とも呼ばれています。

赤道儀ならGOTO赤道儀と呼ばれます。

あらかじめ架台の水平合わせと極軸のアライメントを行い現在時刻、現在地の入力、赤経、赤緯のスタートポジション等を入力し 有名な恒星で向きのアライメントを行うと準備完了、後はコントローラに導入したい天体の番号や名称を入力し 導入開始で自動的に鏡筒が移動しで希望の天体を導入します。

またパソコンにインストールした星夜ガイドソフトやタブレット等のアプリともリンクして希望の天体を導入します

今のところパソコンとのリンクはRS232−Cでレガシーなため最近のPCとリンクしたい場合は

USB-RS232Cインターフェースが必須です。

肝心な導入精度ですがそれほど高くないのが現状です。 なるべく低倍率で広角なアイピースで

なんとか視野内にいれば良い方です。鏡筒の移動距離が長いとなかなかうまく導入できません。

導入制度を上げるには恒星によるアライメントを目的の天体近くで行うことが肝心です。

これを利用してメシエマラソンなど如何でしょうか?

軸を駆動する方法としてステッピングモーターによるオープン制御とエンコーダを内蔵した

クローズド制御があり後者の方が理論的に制度が高いです。

オープン制御とはモーターに対し一方的に移動距離に相当するパルスを送って”行ったはずだ”的な

制御となりますがクローズド制御は移動量をエンコーダで計測してを情報を制御系にもどしつつ制御する方式です

制御系が複雑になるため後者の方が高価と成ります。多くの自動導入は前者です。

赤道儀に乗せる鏡筒の重心バランスや鏡筒とバランスウエイトのバランスも正確に調整する必要が有ります

バランスが悪いとパルスに対する移動距離が鏡筒の位置で変わってしまい正確な移動距離が出ません。

よほど高級な赤道儀でもない限り赤経、赤緯のギアの精密性がありませんので理論通りには

行かないのが現状です。

それでも鏡筒が目的に向かって移動している様子は見ているだけで楽しいです。

3.自動導入

原村 星祭りでの展示より

MIZAR 経儀台 カメラ三脚の上に取り付けます

原村”星まつり”メーカー展示風景

高橋製作所 高級赤道儀

NJP型

EM-200型

双眼鏡も10cmクラスは手では支えきれません

大昔の自動導入コントローラー

Vixen SkySensor-3 25年くらい前

でも 現役で使ってます

公式や数式を入力すると式を解析して

逆算、穴埋め計算するアプリです。

答えから式の構成要素を逆算するので

公式を逆展開しなくてもOK!

ローン計算や割り勘計算から電気計算

なんでも来い!

例えば売値から元値や割引率を逆算出来ます

intelli-Calc

iPhone & iPad

Application

モールス信号を学習する機能をコンパクトなiPhoneに実現しました。

通勤の移動中にも学習することが出来ます。

モールス信号音をマイクで拾って文字列に復調することも出来ます。

intelli-Morse

iPhone Application

iPhoneのマップを使って建造物の面積、距離を計測します。

任意の2箇所にピンポイントを設定するとピンの位置からその距離を計測、同様にピンを使って範囲指定すると面積を算出します。

測定点と情報は保存し一覧表から選択し再現表示することが出来ます。

GPSString

iPhone Application

<<無料公開中>>