Presented by

アイピース

主鏡(主レンズ)で投影された写像を拡大します

投影されたといっても焦点位置に写像が有る「はず」でこれをアイピースで部分拡大するわけです

実際焦点位置に紙などを置けばそのものを投影する事が出来ます。

アイピースを選定する上で考慮すべき項目は

1)焦点距離

2)見かけ視野

3)瞳距離(アイポイント)..アイレリーフとも..

アイピースの焦点距離は倍率を算出する際に用いられます。

一般に 倍率=焦点距離/アイピースの焦点距離 で算出します。

正確には対象物との距離や瞳距離などが絡んでいますので簡単ではありません

また対象物と主鏡との距離が短いと拡大率が大きくなるので、あくまでも目安と成ります。

倍率はそもそも対象に十分な光が無いと意味が無いので倍率が大きければそれだけ暗いという事になります。

つまり主鏡の口径が大きいほど高い倍率が有効になります。

光学上の理論値で最低倍率と最大倍率が口径と比になって存在します。

光学系の性能を示す指針として”解像度”というものがあり光波の回析に原因があります。

望遠鏡では接近した二重星を見分ける限界の角度を秒単位で表します。

見分けられるか否かはその人の視力に依存しますので、一般的にはイギリス火星観測者W.R.ドーズの観測実験値から

分解能 ε = 115”.8 / φ φ = 有効径(mm) が用いられます。

一方 人の目は視力で表します これは60”離れた2点を視力1と定義しています。

見分けられる限界が30”なら視力2で150”なら0.4になります。

必要最小倍率とは望遠鏡の性能を表す基準として視力1.2の視力をもって望遠鏡の分解能値を確認できるのに必要な最小倍率を示します。

これ以下の低倍率では見えないと言う意味ではなく望遠鏡の性能(理論値性能)を引き出せる最低倍率を意味します。

εを確認するのに必要な倍率 m = 50”/115”.8/φ = 0.432φ 口径の0.432倍が必要な倍率になります。

80mm で 35倍、150mm で65倍 200mmで86倍....

上記の倍率は最小なので楽に観測できるために視力側の係数を50”から150”に変え、式をいじると

m2 = 150”/115”.8/φ = 約1.0φとなり有効径と等しい倍率となります。

これを有効倍率または必要倍率と言います。

アピースの焦点距離を選択する場合は m < m2 の物を用意すると間違いありません。

実際には空の状態や空気の揺らぎなど外因による見え方の違いが大きく影響しますので一概に言えません

限界を超えた倍率のアイピースは二重星の観測や比較的明るい惑星観測では有効です

見かけ視野とは覗きこんだ時、像の円(視界)がどの位大きく見えるかを指します。

(一方、実際の像の視界を実視界と言います。)

人間の目の視界は180度なので、それより小さい見かけ視野ですから周りに縁が見えるわけです。

当然のことですが見かけ視野が広いほど雄大にみえます。

ただし視野が広くなると目を動かさないと全てが見えません、また広角視野のアイピースは大型で高価です

瞳距離(アイポイント)とはアイピースの接眼部からどのくらい目を離したところで見えるかの距離を指します。

距離の示唆はアイピースの焦点距離との比較で示します。

(0.5fは20mmの焦点距離なら10mmになります)

ライフル銃などに使う標準儀(ライフルスコープ)は発射時に銃自身が反動でバックしてきますので

アイポイントが短いと眼と衝突してしまいます、このような用途のアイピースは極端なハイアイポイント

になっています、天体望遠鏡用途ではメガネをしていても楽に覗けるように10mm程度の瞳距離は必要ですが

遠すぎると使いにくくなります。

見かけ視野の広いアイピースはアイポイントが短くアイポイントの長い広角の物は接眼部のレンズが大きくなります

アイピースは冬の観測時、眼球から出る水蒸気がレンズ面で結露し曇ってきます

直接眼球の水蒸気がアイピースに当たらないように伊達メガネがあると便利です。

(アイピースに結露防止ヒーターを巻いて観測する方が良いのですが...)

1.アイピース(接眼レンズ)とは

天体望遠鏡の接眼部は幾つかの種類があります。

1)ツアイスサイズ:φ24.5mm

2)φ36.4mm(ねじ込み)

3)アメリカンサイズ:φ31.7mm

4)2インチサイズ:φ50.8mm

最近の主流はアメリカンサイズで一部の玩具望遠鏡ではφ24.5mmの物もあります。

φ24.5mmはコンパクトなのでファインダー用として採用されている物があります。

昔の国産望遠鏡にはアダプターがありφ24.5、φ36.4mmが主流でした

最近の国産望遠鏡にはφ36.4mmは有るのでしょうか?

(ググってみたところアダプターが有るのでアイピースもあるのでは?)

2.アイピースの種類

2−1.サイズ

いくつかのアイピースにはその設計者の名前が付けられています。

ボディ部か接眼部に記号と焦点距離が刻印されているのが一般です。

2−2.光学系

UNITRON

Wide Scan 13mm

見かけ視野84度

アイポイント7.7mm

アメリカンサイズ

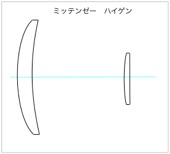

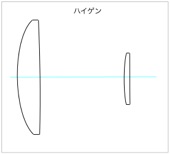

1)ハイゲン

大小の平凸レンズを主鏡側に凸方向で組み合わせたアイピースです。

レンズの焦点距離組み合わせで色消ししています。

記号:H

2)ミッテンゼー.ハイゲン

ハイゲンのレンズ構成で視野レンズをメニクス型(半月板)に改造した物です。

明るく視野が広い特徴があります。

安価で昔の望遠鏡では普及していましたが瞳距離が短いので高倍率では見にくいです。

見かけ視野は約50度

記号:MH

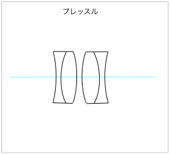

5)プレッスル

オーストリア ウイーンのプレッセル光学工場で同型の色消しルーペを製作したことが

名前の由来です。

構成は色消し凹凸レンズ同型2枚を組み合わせた構成です。

これにも色々なバリエーションがあります。

見かけ視野約50度ですが瞳距離が0.743fとハイアイポイントです。

所有しているアイピースはこれが多いです(安い!)

記号:PL

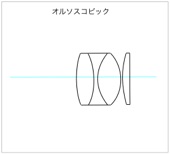

6)オルソスコピック

名前の意味は歪みのない像(正像)が見られるという言葉のようです。

そもそもはケルナーに付けられていましたが、E.アッペの設計した顕微鏡用

高倍率のアイピースに付けられています。

小型の物が多く比較的安価です。

見かけ視野約45度、瞳距離は1fとハイアイポイントです。

記号:OR

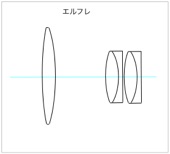

7)エルフレ

カールツアイスの技師でハインリッヒ.エルフレが設計した広視界アイピースです。

第一次大戦時に歩兵偵察用として広視界の双眼鏡が求められ設計されました。

設計時の見かけ視野は約60度、瞳距離は0.415fです。

改良が各社より加えられ現在の物は見かけ視野70度もあります

記号:EL

星雲、星団など広角の対象では低倍率広角での観測は望遠鏡所有の満足感が極まります。

慢の望遠鏡には少なくとも1本は見かけ視野80度ほどのアイピースを所有してください

しかし広角のアイピースは地上には向いていません、近くの像は周辺でかなり歪みが生じます

木星や土星など惑星の観測では広角はあまり意味が無いので比較的安価なオルソスコピックの

高倍率が向いています。

オルソスコピックのアイピースは小型のためカメラアダプター用でも重宝します。

各社よりオルソスコピックの改良型が数多くリリースされています。

3−1.目視観測

3.用途別

3−2.拡大撮影用

アイピース収納ボックス

これに大量の乾燥剤をいれて保管

保護キャップは外したのちこのボックスに無造作に入れて翌日に整理する

Vixen カメラアダプター

43mm, 36.4mm, T-Ring

天体望遠鏡の接眼部にカメラアダプターを取り付けてアイピースを介して

一眼レフカメラのボディで撮影する方法です。

アイピースなしの場合は直焦点撮影といい、アイピースとカメラのレンズも介している場合は

コリメート法と言います。(単に接眼部にカメラを合わせても風景ならなんとか撮れます)

撮影のためにはカメラアダプター、直焦点以外はアイピースが必要ですが

アイピースはカメラアダプター内に収納する構造なのでアイピースの外形寸法に制限があります

ビクセン社は最近カメラアダプターをリニューアルしました

同社のアイピースが収納出来る様に大きくなった様です。

近年アイピースの大型化からこれまでの規格のカメラアダプターに収まらない様です。

アイピース

Tリング

Tリング

目視観測ではわからなかった歪みは写真となると顕著になります。

アイピースを介してみる場合、全視野の中央部を拡大しますので周辺の歪みは

関係ありませんが直焦点で全視野が対象となる場合周辺の歪みが作品の優劣に影響します。

そこでこれら歪みを補正する補正レンズが登場します。

コマコレクターと言います。

これも色々と種類があり透過光にもそれぞれ特徴があり何が良いとは言い切れないのが実際です

経験ではコマコレクターで補正できる範囲より鏡筒の接眼部の重量による筐体の歪みによる

像の歪みの方が大き様に思います

他には鏡筒のf値を変えるレンズがあります

f値を伸ばす方をバーローレンズ

f値を縮める方をレヂューサーと言います

3−3.光学補正レンズ

直焦点でカメラを直接鏡筒に取り付ける場合でもカメラアダプターを使用します。

アイピースを取り付けるホルダーを外して直接アダプターの接筒部と接続します。

この作業を夜間暗闇で行うと固定用のビスを無くしやすいです。

またカメラとTリングが完全に入っていない事があり注意が必要です。

MEADE SERIES 4000

f/6.3 Focal Reducer/Field Flattener

Vixzen 2X Barlow Lens

焦点の合う位置ですが実際には結構ラフで、アイピースの種類にもよって異なり

更に人の個人差によっても異なるため対象が淡いと追い込みに苦労します。

目視でフォーカスを確認できる場合はまだしも、直焦点で撮影する場合は実際困難です。

写真用の鏡筒はセッティングの再現ができる様にフォーカスゲージが付いています

最低でもロック機構が無いとカメラの重量でドローチューブが移動してしまいます。

フォーカスに微動機構を追加したモデルや追加できる鏡筒もあります。

4.フォーカス

TOMY BORG

マイクロフォーカス接眼部

LMF-1

8)ズームアイピース

長野県の原村で毎年8月上旬に行われる”原村星まつり”で手に入れたメーカー名も分からない

アイピースです。

その後ネットで調べたところokulssr MZT8-24とそっくりでした(??)

PLのズームとそのサイトでは紹介していました 値段:46ユーロ(8千円ほど)

機種名:MZT8-24で8mm-24mmのズーム式 ズームに連動して視野も変化します

約40−60度ほど 低倍率にすると狭くなりますがなかなかの視野です

周辺の歪みが大きいですが中央付近は割りと良いです。

20cmのシュミカセで見た感じではフォーカスの山が掴みにくいです。

SELESTRONのズームアイピース(#93230)にも激似でした

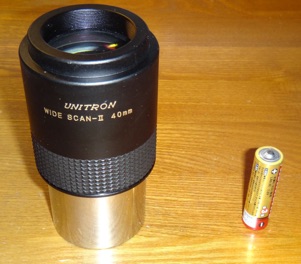

UNITRON

Wide Scan -II 40mm

見かけ視野70度

アイポイント20.9mm

2インチサイズ

公式や数式を入力すると式を解析して

逆算、穴埋め計算するアプリです。

答えから式の構成要素を逆算するので

公式を逆展開しなくてもOK!

ローン計算や割り勘計算から電気計算

なんでも来い!

例えば売値から元値や割引率を逆算出来ます

intelli-Calc

iPhone & iPad

Application

モールス信号を学習する機能をコンパクトなiPhoneに実現しました。

通勤の移動中にも学習することが出来ます。

モールス信号音をマイクで拾って文字列に復調することも出来ます。

intelli-Morse

iPhone Application

iPhoneのマップを使って建造物の面積、距離を計測します。

任意の2箇所にピンポイントを設定するとピンの位置からその距離を計測、同様にピンを使って範囲指定すると面積を算出します。

測定点と情報は保存し一覧表から選択し再現表示することが出来ます。

GPSString

iPhone Application

<<無料公開中>>

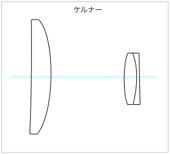

4)ケルナー

ラムスデン型の構成の接眼側のレンズを色消しレンズ(2枚貼り合わせ)に改造した物です

比較的安価のこと、見かけ視野が広めなこともあり双眼鏡、天体望遠鏡で一般的な

アイピースで比較的長焦点の物が主流です。

レンズ材質のバリエーションが多のも特徴です。

見かけ視野は約50度です。

記号:K

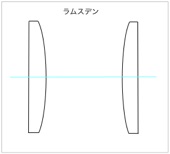

3)ラムスデン

ほぼ同型の凸レンズ2枚を向かい合わせに組み合わせて色消しの構成ですが

2枚の焦点距離、レンズ間距離が等しいので対物側のレンズ表面のゴミまで拡大されて見えます

それでレンズ間の距離を0.85fに縮めた物がラムスデンです。

このため色消しはあまり良くありませんが十字線が使えるのでレチクル用として

利用されています。

見かけ視野は約35度です。

記号:R