高周波加熱の世界へ ようこそ

コイルと被加熱物の結合

被加熱物が十分大きくて目標温度も700℃以下の鉄でコイルの制約がない場合は80%以上の効率が期待できますが 被加熱物(ワーク)との距離が離れていたり部分加熱などのケースでは一般にロスは50%以上になり、ワークがアルミとなるとロスが70%以上です。

鉄系の場合でも770℃を超えるとキュリー点が有るので急激に効率が落ちます。

物理的にはワークがコイル上で何Ωの抵抗となるかが問題となります。

これは高性能のLCRメーターで測定することが出来ますが、鉄などの磁性体はキュリー点後の値となります。

高周波電源装置(インバーター)はスイッチング素子によって区別されます。

1.トランジスタ系

1)サイリスタインバーター

発振素子にサイリスタを利用したもの 商用電源周波数 〜 10kHz 大電圧向き、

並列共振回路向き、素子は大きめ

2)バイポーラトランジスタインバーター

小型発振器向き 500W 〜 2kW ハンディタイプ等、素子が小型

3)IGBTインバーター

大電流用途、直列共振回路向き、周波数 10kHz 〜 50kHz、

大出力用に開発された素子、素子が大きい

4)MOSFETインバーター

高周波用途、周波数 100kHz 〜 400kHz、直列共振向き、大出力には向いていない

2.真空管系

高周波用途、自励発振型、周波数 100kHz 〜 10MHz、並列共振向き、

大型送信管や大型トランスを使用するので装置が大きくなる

高周波電源の種類

何れの金属でも電流を流せば発熱(ジュール熱)しますが抵抗の小さな金属として無闇に高額な部材を使ってロスを無くすより理論的に対処を考えたいものです。基本的な方策はエジソンとテスラの電流戦争と多少似ています。

電流戦争ではDC/ACの論争ですが結局のところ電流対電圧の論争と同じなわけで交流はトランスで電圧を降圧することが

出来るので高電圧、低電流で送電して給電近くで低電圧、高電流に変換すれば送電線のロスが小さくて済みます。

なぜなら ロス(W) = 抵抗 ✕ 電流の2乗 ですから これは高周波電源の送電でも同じことが言えます。

とは言え、高周波はそう簡単でも無いのですが...

無負荷電力(ロス電力)の代表的な発生箇所に関して検討します。

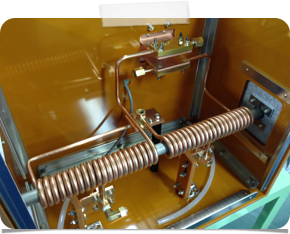

1)フィーダロス

高周波電源とコイルを繋げる導体でフィーダとかブスバーと呼ばれています。

単純に抵抗分は長さに比例して増加します。

極力ロスの小さなフィーダーを考える場合 フィーダーの断面積を大きくする他無いので

直列共振回路構成の場合 どうしてもフィーダーが長くなるレイアウトは不向きで

マッチング部をコイル側に設置して発振部とマッチング部間のフィーダーを長くする等の工夫が考えられます。

つまり 電流が小さい所を長くして電流が大きい所は極力短くするという考え方です。

2)コイルロス

被加熱物が強磁性体など比較的抵抗の大きなものであればコイル電流は少なめですが、アルミや銅など抵抗の小さな物を

加熱する場合コイル電流が大きくなります。

更に加熱箇所や制約からコイルのターン数が得られない場合コイル電流が更に大きくなるので設計が難しくなります。

投入電力は電流の二乗✕コイル巻き数で算出しますので4ターンのコイルで加熱できる場合で

それを2ターンにしたい場合、電流が√2倍必要になりロスは電流の二乗に比例します。

ターン数が減ると同じ共振周波数を得るためにコンデンサ容量が2倍になり耐圧は√2倍高くなるため

安易にコイル数を変えるのは大変な事に成ります。

3)共振部、CT(電流トランス)ロス

共振部ではマッチングトランスが大きなロスになります。

特に周波数が低いと鉄損が多くなり空冷では放熱が間に合わなくなると水冷化します。

基本的に周波数が高いとコアが小さくて済むためロスも小さくなります。

コンデンサは比較的ロスが少なくて通過電力の0.05%未満ほどです。

CTは一次側も大きな電流なので非常に大きなロスが発生します。

全て抵抗なのでロスは電流の増加比の2乗に比例して増えると認識してください。

加熱コイル付近は大電流の為 大量のロスを発生します。

加熱コイルと共振部、高周波電源は極力コンパクトに配置する事が重要です。

電気的ロス

交流磁界を作って電磁誘導を使うと非接触で導体に電流を流という原理で

要は加熱コイルを使って被加熱物に二次誘導で電流を流すのですが、導体の抵抗が小さいので”熱量の算出”の項で計算したとおり十分な加熱するために導体に大きな電流を流す必要が有ります。

ジュール熱:電力(W) = 電流(A)^2 ✕ 抵抗(Ω)

磁界発生のために高周波電流を加熱コイルに流すのですが、コイルにはインダクタンス(LH)があり高周波交流では大きな抵抗になります。

Zl(Ω) = jωL ω(角周波数)は2 ✕ π ✕ f(Hz)なので周波数が高いほど大きくなり、このままではコイルの抵抗が大きすぎて思うように流れてくれません。

そこでコンデンサを回路に入れて全体で共振回路を作ります。

コイルとコンデンサで直列共振回路を作ると理論上でインピーダンスが0Ωになります。

共振周波数(Hz) = 1/(2π√(LC)).. C = キャパシタンス(F) L = インダクタンス(H)

ところで、コンデンサと言っても何百アンペアも流す事のできるコンデンサですから

基板に見られるような小型コンデンサとは規模がことなり 物によっては一台数十万円の巨大なコンデンサです。

インピーダンスが共振により限りなく0Ωになるとコイルに影響を受ける被加熱物の抵抗分がインピーダンスとして回路上に現れてきます。(LCRメータと言う機器で測定できます。)

この被加熱物の抵抗分に対して適当な電流を流すと電力を消費して発熱します。

交流の便利な点はトランスを使うと一次側と二次側の比でインピーダンスを変えられる点です。

高周波電源の能力を引き出すために高周波電源と負荷とのマッチングが必要なのでインピーダンス整合をとるために高周波トランスを入れます。

例えば高周波電源が電源電圧220V、最大電流90Aの20kW最大定格の電源があるとします。

この電源に負荷抵抗(インピーダンス)0.5Ωの負荷を繋げると負荷は

0.5 ✕ 90^2 = 約4kW 消費する事が出来るますが、高周波電源のキャパシティは20kWあるので

マッチングトランスとして7:3のトランスを負荷と高周波電源の間に入れると

0.5 ✕ (90 ✕ (7/3))^2 = 22.05kW でほぼフルマッチに成ります。

intelli-Calcを使えば予め高周波電源の定格出力を固定してトランスの巻数比を逆算したいなど、

机上ならメモ用紙に逆算式を書いて電卓で計算するのですがintelli-Calcなら式を書き換える必要が無く必要な項を???に置き換えて計算実行だけで???の項を逆算します。手間が掛からず便利です。

定電流制御方式の設計ではインピーダンス比と言うより 結果的に一次巻線数と二次巻線数の比で二次側に流れる電流が決まりますので電流比の見方をします。この方が熱量として考えやすいからです。

被加熱物のサイズによってはコイルの巻き数が得られない場合はもう一段コイルの前に高周波トランスを追加します。このトランスのことをCT(電流トランス)と呼びます。

(原理、構造は同じですけどこの場合 用途で付けられた名前です。)

さて電流値を稼ぎたい場合はCTのトランス比をどんどん大きくすればいくらでも大電流を得られる様ですがそうは上手く行きません。トランスを経由すると二次側のインダクタンスは巻数比の2乗になってしまいます。共振周波数を維持したいとするとコイルの巻数が犠牲になります。

常に共振を意識しないとなりません。

加熱には大電流を流す必要がある。

それには交流電源と共振回路が必要

高周波電源の容量

被加熱物が強磁性体で加熱効率が良ければ概ね80%の効率が得られるようです。

電源は余裕度をみて加熱エネルギーの1.2倍の容量が有れば問題なさそうです。

しかし、アルミや銅など加熱効率が悪い場合は加熱エネルギーの3〜4倍の容量が必要です。

時々思い違いされることが有るのですが、高周波電源が例えば最大出力50kWの設備を導入して結果的に出力を最大にしても30kWとなると高周波電源の60%しか使っていないと言われる事が有ります。この場合 最大50kW容量の電源に30kWの負荷が接続されていると言う意味で単に余裕度の問題です。高周波電源は定格の電流を出しますが消費するのは負荷抵抗の方で 電源はその分のエネルギー(電流)が通過しているに過ぎません。丁度ブレーカーの耐圧が50Aで普段30A流れていると言う意味と同等です。

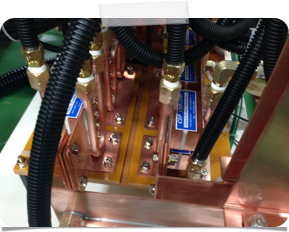

コンデンサを接続しているフィーダの例

トンネル型加熱コルの例

コンデンサブロックの例

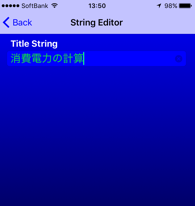

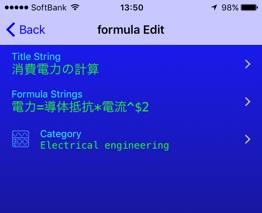

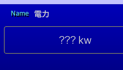

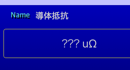

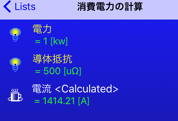

Intelli-Calc で電力計算を行ってみます。

アプリを起動して”NEW”を選択し

TitleとFormulaを入力します。

日本語でも顔文字でも問題ありません。

intelli-Calc

iPhone & iPad

Application

インバーター(高周波電源装置)

投入電力のうち何%が被加熱物の加熱に関わったかということですが、回路に大電流を流すわけですから経路に当たる導体部分も当然発熱します、そこで冷却水を流して通電部材を水冷することになります。被加熱物が鉄系など強磁性体はコイル電流が比較的小さいのでロスも小さいですが、アルミ等は抵抗が小さいので大電流が必要となり導電部のロスが大きく加熱効率は悪くなります。

総合電力 = 被加熱物必要電力 + ロス電力

ある程度は計算で算出できますが、実際はサンプル実験で求めます。

サンプル実験で被加熱物のある時の投入電力と無い時の投入電力(無負荷電力)から加熱効率を求めます。

この算出結果によりインバーターの容量や用意すべきユーティリティ(電源、冷却水)の大きさを推測します。

加熱効率

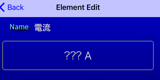

Formula(数式)入力したら”Back”で 次に

要素(変数)に数値を入れていきます。

電流は分からないので???のままです

電力と抵抗に数値を入力して再計算

(画面をドロップダウン)

電流の項が???でしたので自動的に式を電流の項に変換して計算が終了しました。

k、μの様なSI接頭辞も設定出来ます。

W、Ω、Aの単位も任意に追加できます。

Title入力

日本語OK

Formula

数式入力

日本語OK

高周波電源の出力を制御する方法論です。

1.電圧制御

サイリスタ等を使用してDC電圧を抑制する素子を使った制御方式でスイッチングは別の素子

を使って発振します。 回路は共振点で使用しDC回路の電圧を制御して出力を調整します。

周波数が固定なので電流浸透深さを固定でき、焼入れに向いています。

AC/DCコンバータ出力がサイリスタ出力波形なので電源コンデンサで平坦化する必要が有り

回路が複雑になり装置も高価に成ります。

電圧制御と言っても出力電流値を電圧で制御する機種が主流です。

2.電流制御

回路の電圧は一定で負荷側のインピーダンスを発振周波数で変化させて出力電流を調整します。

周波数の変化量は共振回路のQによって異なるため周波数が製品に影響する場合使えません。

発振器側では指示された電流値に合うように常に周波数を変化させて出力電流値が

一定に成るように負荷抵抗値を自動調整するので発振周波数は常に変化します。

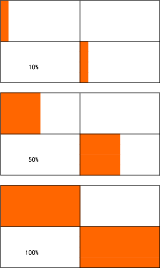

フィードバックの都合により下限は10%程度でまた出力特性はサイン波の形状なので

中間出力では直線性がありますが上限や下限付近は曖昧になりがちです。

DCコンバータは単にダイオードブリッジだけなので装置は比較的安価です。

3.電力制御

上記1,2は共に指示値が出力電流値ですが、電力値換算すると変化量に対し投入電力は

2乗に成るため投入電力値を制御する方法です。

DC部の電圧と電流値を掛け算して投入電力値を求め指示値に対して出力を制御します。

4.PWM制御

小型の発振器で見られる制御方式で周期は一定のままパルス幅(デューティ比)を変化させる

制御方式です。

パルス幅で正弦波を作る方法も有りますが、スイッチングノイズが多くなる欠点が有ります。

電源制御の種類

周期内のON時間を変化させる

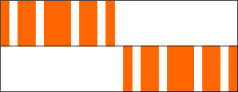

パルス幅で正弦波を作る

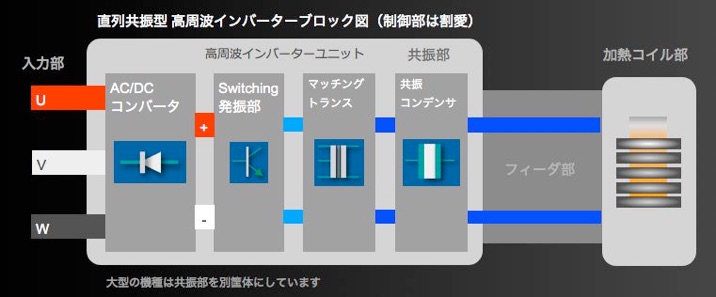

交流磁界を作るのに欠かせない高周波電源の内部では基本的に二段階の構造になっています

1.三相交流をダイオードブリッジでDC(直流)化します。

(機種によっては平滑コンデンサを経由します。)

2.DCをスイッチング素子でON/OFFし矩形波を作ります。

つまり一旦直流(コンバータ)にしてから交流(インバータ)を作る構造です。

正確にはコンバータ インバータですが一般にインバータと言います。

小型の電源は共振部も同一筐体内に収めることが出来る場合がありますが、周波数が低い場合や大型機種は共振部が別筐体に成ります。

スイッチング素子で出来た矩形波をマッチングトランスに接続して共振回路(コンデンサ、コイル)にフィーダで接続します。

別に制御部があり共振周波数の検出や出力制御、救急時の出力停止を司ります。

高周波電源の内部構造